еӨ®и§ҶзҪ‘ж¶ҲжҒҜпјҡгҖҠе…ідәҺж·ұе…Ҙе®һж–ҪвҖңдәәе·ҘжҷәиғҪ+вҖқиЎҢеҠЁзҡ„ж„Ҹи§ҒгҖӢ8жңҲ26ж—ҘеҸ‘еёғгҖӮдёәдҪ•иҰҒеҮәеҸ°иҝҷд»Ҫж–Ү件пјҹиҝҷд»Ҫж–Ү件йҮҚзӮ№иҜҙдәҶдәӣд»Җд№Ҳпјҹ

专家表зӨәпјҢж·ұе…Ҙе®һж–ҪвҖңдәәе·ҘжҷәиғҪ+вҖқиЎҢеҠЁпјҢдё»иҰҒжҳҜдёәдәҶжҺЁеҠЁдәәе·ҘжҷәиғҪдёҺз»ҸжөҺзӨҫдјҡеҗ„иЎҢдёҡеҗ„йўҶеҹҹе№ҝжіӣж·ұеәҰиһҚеҗҲпјҢжңүеҠ©дәҺжҸҗй«ҳе…ЁиҰҒзҙ з”ҹдә§зҺҮпјҢеҜ№дәҺеҠ йҖҹжү“йҖ ж–°иҙЁз”ҹдә§еҠӣпјҢжӣҙеҘҪжңҚеҠЎдёӯеӣҪејҸзҺ°д»ЈеҢ–е»әи®ҫе…·жңүйҮҚиҰҒж„Ҹд№үгҖӮ

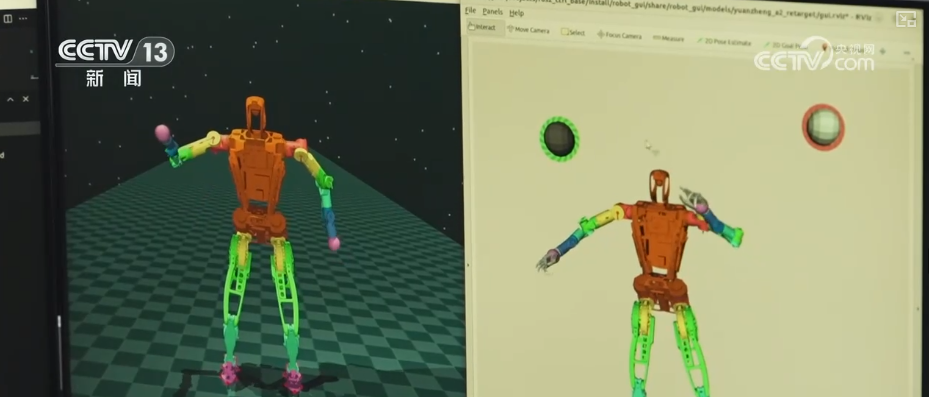

еӣҪ家еҸ‘еұ•ж”№йқ©е§”еҲӣж–°й©ұеҠЁеҸ‘еұ•дёӯеҝғдё»д»»йңҚзҰҸй№ҸиЎЁзӨәпјҢдәәе·ҘжҷәиғҪйўҶеҹҹзҡ„科жҠҖеҲӣж–°е’Ңдә§дёҡеҲӣж–°ж·ұеәҰиһҚеҗҲпјҢеҸҜд»Ҙдҝғиҝӣдј з»ҹдә§дёҡж”№йҖ еҚҮзә§пјҢејҖиҫҹжҲҳз•ҘжҖ§ж–°е…ҙдә§дёҡе’ҢжңӘжқҘдә§дёҡеҸ‘еұ•ж–°иөӣйҒ“пјҢеҹ№иӮІе’ҢеЈ®еӨ§ж–°иҙЁз”ҹдә§еҠӣгҖӮ

йңҚзҰҸй№ҸиҜҙпјҢж №жҚ®еӨҡйЎ№з ”з©¶з»“жһңпјҢеҲ°2030е№ҙпјҢдәәе·ҘжҷәиғҪе°Ҷдёәе…Ёзҗғз»ҸжөҺиҙЎзҢ®и¶…зҷҫдёҮдәҝе…ғпјҢжңүжңӣжҲҗдёәжңҖйҮҚиҰҒзҡ„еўһй•ҝзӮ№д№ӢдёҖгҖӮеҜ№дәәе·ҘжҷәиғҪзӯүжүӢж®өзҡ„ж·ұеәҰеә”з”ЁпјҢд№ҹжңүеҠ©дәҺеңЁз§‘з ”гҖҒеҹҺеёӮжІ»зҗҶзӯүж–№йқўеёҰжқҘиҙЁзҡ„жҸҗеҚҮгҖӮ

йңҚзҰҸй№ҸиЎЁзӨәпјҢдәәе·ҘжҷәиғҪжҠҖжңҜй©ұеҠЁзІҫеҮҶж–Ҫзӯ–гҖҒеҚҸеҗҢе…ұжІ»пјҢиғҪеӨҹеҠ ејәж”ҝеәңеҶізӯ–зҡ„科еӯҰеҢ–е’Ңе…¬е…ұжңҚеҠЎзҡ„зІҫеҮҶеҢ–пјҢиҝӣдёҖжӯҘжҸҗеҚҮзӨҫдјҡжІ»зҗҶиғҪеҠӣгҖӮдҫӢеҰӮпјҢйҖҡиҝҮеҹҺеёӮеӨ§и„‘иөӢиғҪпјҢйЎ№зӣ®е…ЁжөҒзЁӢе®Ўжү№ж—¶й—ҙд»Һ9дёӘе·ҘдҪңж—ҘеӨ§е№…еҺӢзј©иҮі9.5е°Ҹж—¶пјҢжҳҫи‘—еҮҸе°‘дәҶи·ЁйғЁй—ЁеҚҸеҗҢзҡ„ж—¶й—ҙжҲҗжң¬гҖӮ

еҗҢж—¶пјҢеҖҹеҠ©дәәе·ҘжҷәиғҪжҠҖжңҜпјҢиҝҳеҸҜд»ҘеҲӣйҖ жӣҙеҠ жҷәиғҪзҡ„е·ҘдҪңж–№ејҸпјҢжҺЁиЎҢжӣҙеҜҢжҲҗж•Ҳзҡ„еӯҰд№ ж–№ејҸпјҢжҸҗеҚҮз”ҹжҙ»е“ҒиҙЁпјҢеўһиҝӣзӨҫдјҡж°‘з”ҹзҰҸзҘүгҖӮеҰӮдҪ•дҝқйҡңAIеҗ‘е–„еҒҘеә·еҸ‘еұ•пјҹ

专家表зӨәпјҢеңЁдәәе·ҘжҷәиғҪеә”з”ЁиҝҮзЁӢдёӯпјҢжңүеҸҜиғҪеҮәзҺ°вҖңжүҖзӯ”йқһжүҖй—®вҖқвҖңжЁЎеһӢж»Ҙз”ЁгҖҒиҜҜз”ЁвҖқзӯүжғ…еҶөгҖӮиҝҷдәӣй—®йўҳеә”иҜҘеҰӮдҪ•и§ЈеҶіпјҹеңЁиҝҷж¬ЎвҖңдәәе·ҘжҷәиғҪ+вҖқиЎҢеҠЁеҪ“дёӯпјҢд№ҹжҸҗеҮәдәҶзӣёеә”зҡ„е…·дҪ“йғЁзҪІгҖӮ

еҜ№дәҺеҰӮдҪ•йҳІиҢғдәәе·ҘжҷәиғҪеә”з”ЁдёӯеҸҜиғҪеҮәзҺ°зҡ„й—®йўҳпјҢйңҚзҰҸй№ҸиҜҙпјҢйңҖиҰҒжһ„е»әжңүеҠӣжңүж•Ҳзҡ„зӣ‘з®ЎдёҺе®үе…ЁйҳІжҠӨдҪ“зі»пјҢдё»еҠЁеҒҡеҘҪйЈҺйҷ©еә”еҜ№гҖӮ

йңҚзҰҸй№ҸиЎЁзӨәпјҢйҖҡиҝҮжҸҗй«ҳж•°жҚ®иҙЁйҮҸгҖҒдјҳеҢ–жЁЎеһӢз®—жі•зӯүйҖ”еҫ„пјҢжҺЁеҠЁдәәе·ҘжҷәиғҪжҠҖжңҜдёҚж–ӯиҝӯд»Је®Ңе–„пјҢе°ҪеҸҜиғҪж¶ҲйҷӨжЁЎеһӢе№»и§үзӯүжҪңеңЁйЈҺйҷ©гҖӮеҠ еҝ«е®Ңе–„дәәе·ҘжҷәиғҪзӣёе…іжі•еҫӢ法规дҪ“зі»пјҢеҒҘе…Ёдәәе·ҘжҷәиғҪеә”з”ЁйЈҺйҷ©йў„иӯҰгҖҒеә”жҖҘеӨ„зҪ®зӯүз®ЎзҗҶеҲ¶еәҰпјҢжҸҗй«ҳдәәе·ҘжҷәиғҪеә”з”Ёзҡ„йҖҸжҳҺеәҰе’ҢеҸҜдҝЎиө–еәҰгҖӮеӨ§еҠӣеҸ‘еұ•ејҖжәҗејҖж”ҫз”ҹжҖҒпјҢдҝғиҝӣж•°жҚ®и·ЁеўғжөҒеҠЁгҖҒи®ҫеӨҮиҮӘз”ұиҙёжҳ“е’Ңи®ҫж–Ҫдә’иҒ”дә’йҖҡпјҢе…ұеҗҢз»ҙжҠӨдә§дёҡй“ҫдҫӣеә”й“ҫе®үе…ЁзЁіе®ҡпјҢжҺЁеҠЁдәәе·ҘжҷәиғҪеҗ‘е–„еҸ‘еұ•гҖӮ

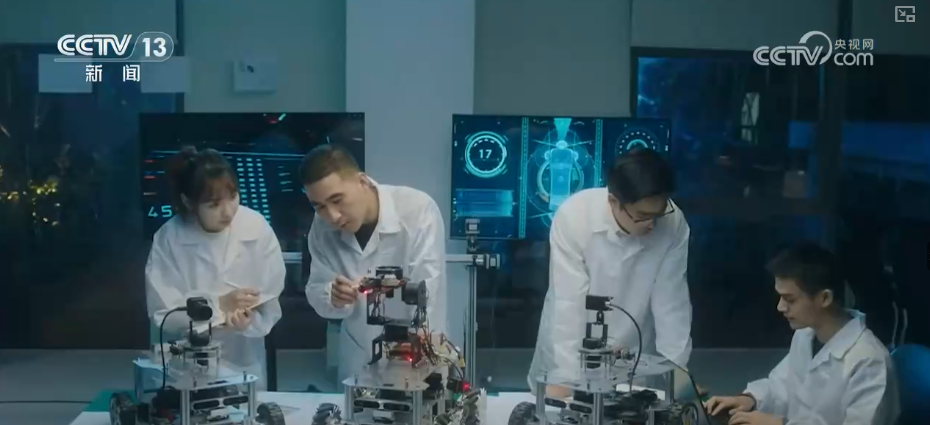

дәәе·ҘжҷәиғҪжңӘжқҘеҰӮдҪ• дёҡеҶ…дәәеЈ«вҖңеҲ’вҖқе…ій”®иҜҚ

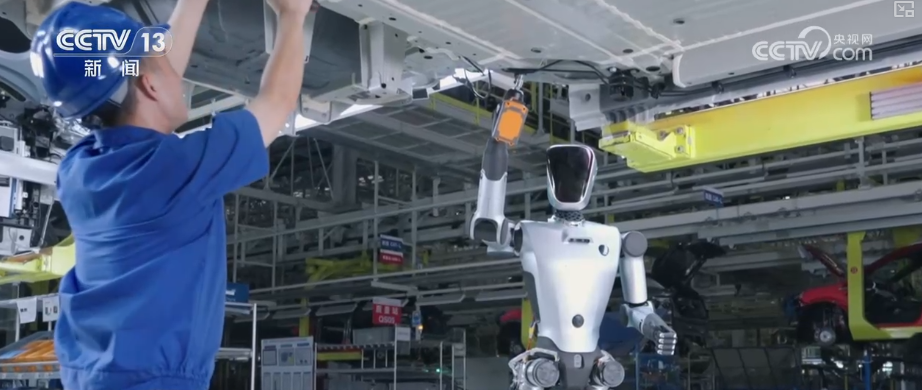

еҰӮд»ҠпјҢдәәе·ҘжҷәиғҪжӯЈд»ҺжҠҖжңҜжҺўзҙўиө°еҗ‘ж·ұеәҰеә”з”ЁпјҢе®ғжӯЈеңЁд»ҘжҖҺж ·зҡ„йҖҹеәҰж”№еҸҳзқҖдё–з•ҢпјҹеҸҲдјҡеёҰжҲ‘们иө°еҗ‘дҪ•еӨ„пјҹи®°иҖ…йҮҮи®ҝдәҶеӨҡдҪҚ专家е’ҢдёҡеҶ…дәәеЈ«пјҢиҜ·д»–们е°қиҜ•з”ЁдёҖдёӘе…ій”®иҜҚжқҘиҜ„д»·AIгҖӮ

вҖңПҖвҖқпјҢиұЎеҫҒзқҖж— йҷҗдёҚеҫӘзҺҜпјҢиҝҷжҳҜдёҠжө·дәәе·ҘжҷәиғҪе®һйӘҢе®Өдё»д»»е‘ЁдјҜж–ҮеҜ№дәәе·ҘжҷәиғҪеҸ‘еұ•ж–°йҳ¶ж®өзҡ„жҸҸиҝ°гҖӮ

дёҠжө·дәәе·ҘжҷәиғҪе®һйӘҢе®Өдё»д»»гҖҒйҰ–еёӯ科еӯҰ家周дјҜж–ҮиЎЁзӨәпјҢе°ұжҳҜж•°еӯҰдёҠйқһеёёзҶҹжӮүзҡ„иҝҷдёӘвҖңПҖвҖқгҖӮеңЁAIзҡ„еҠ жҢҒдёӢпјҢзӨҫдјҡеҜ№дәҺ科еӯҰжҠҖжңҜзҡ„жҺўзҙўпјҢеҜ№дәҺжңӘзҹҘе®Үе®ҷзҡ„жҺўзҙўе’Ңд»ҘеүҚзӣёжҜ”йғҪдјҡжңүжӣҙеҝ«зҡ„йҖҹеәҰгҖӮ

еҢ—дә¬дёӯе…іжқ‘еӯҰйҷўйҷўй•ҝеҲҳй“ҒеІ©иЎЁзӨәпјҢдәәе·ҘжҷәиғҪдёҚжҳҜдёҖдёӘе·Ҙе…·зҡ„йқ©е‘ҪпјҢе®ғжӣҙеғҸжҳҜдёҖдёӘйқ©е‘Ҫзҡ„е·Ҙе…·пјҢе®ғдјҡеёҰжқҘеҚғиЎҢзҷҫдёҡжң¬иҙЁеҸ‘иҮӘеҶ…еҝғзҡ„йқ©е‘ҪпјҢе®ғжҳҜдёҖдёӘAIж¬Ўж–№зҡ„еҪұе“ҚгҖӮ

дёӯеӣҪеӣҪйҷ…з»ҸжөҺдәӨжөҒдёӯеҝғеүҜзҗҶдәӢй•ҝзҺӢдёҖйёЈиЎЁзӨәпјҢиҝҷдёӘж—¶д»ЈпјҢжҲ‘们еҸҜд»Ҙе°Ҷд№ӢеҪ’зәідёәжҷәиғҪж—¶д»ЈпјҢжүҖд»ҘиҝҷдёӘе…ій”®иҜҚе°ұжҳҜвҖңжҷәиғҪж—¶д»ЈвҖқгҖӮ

иҝӣе…ҘжҷәиғҪж—¶д»ЈпјҢ专家们ејәи°ғпјҢиҝҷдёҚд»…жҳҜжҠҖжңҜиҝӯд»ЈпјҢжӣҙжҳҜдәәзұ»дёҺжҠҖжңҜе…ізі»зҡ„йҮҚеЎ‘гҖӮдәәе·ҘжҷәиғҪзҡ„еҸ‘еұ•зҰ»дёҚејҖдәәзұ»е®һи·өгҖҒеә”з”Ёе’Ңж•°жҚ®зҡ„жҢҒз»ӯдҫӣз»ҷгҖӮ

жңҲд№Ӣжҡ—йқўKimiе·ҘзЁӢеүҜжҖ»иЈҒ许欣然表зӨәпјҢд»–зҡ„е…ій”®иҜҚжҳҜвҖңиһҚеҗҲвҖқпјҢеңЁд»–зңӢжқҘпјҢдәәе·ҘжҷәиғҪеҸ‘еұ•еҲ°жңӘжқҘпјҢдјҡи·ҹдәәзұ»ж·ұеәҰиһҚеҗҲеңЁдёҖиө·гҖӮдёӯеӣҪдҝЎйҖҡйҷўйҷўй•ҝдҪҷжҷ“жҷ–иЎЁзӨәпјҢд»–дёӘдәәжҜ”иҫғеҖҫеҗ‘дәҺвҖңеҸҢеҗ‘иөӢиғҪвҖқгҖӮдёҖж–№йқўдәәе·ҘжҷәиғҪзЎ®е®һе·Із»ҸеңЁдёҖдәӣеңәеҗҲйҮҢеҸҜд»ҘеҸҳжҲҗз”ҹдә§еҠӣгҖӮеҸҰеӨ–дёҖж–№йқўпјҢз»ҸжөҺзӨҫдјҡеҗ„дёӘеңәжҷҜзҡ„дҪҝз”ЁпјҢе°ҶдјҡеҸҚе“әз»ҷдәәе·ҘжҷәиғҪжң¬иә«жҠҖжңҜзҡ„иҝӯд»Је’ҢзӘҒз ҙгҖӮи…ҫи®Ҝз ”з©¶йҷўеҲҳзҗјиЎЁзӨәпјҢAIдёҚжҳҜеҮӯз©әз”ҹй•ҝзҡ„пјҢе®ғзҡ„иғҪеҠӣжҸҗеҚҮдҫқиө–дәҺзҺ°е®һдё–з•Ңзҡ„еҸҚйҰҲпјҢиҖҢиҝҷз§ҚеҸҚйҰҲеҸҲеңЁжҺЁеҠЁжҠҖжңҜзҡ„иҝӣжӯҘгҖӮ

еҲҳзҗјиЎЁзӨәпјҢе…ій”®иҜҚжҳҜвҖңе…ұз”ҹвҖқпјҢжңӘжқҘAIе’Ңдәәзұ»е…ізі»пјҢдёҚжҳҜз®ҖеҚ•ең°еҺ»з”ЁAIжӣҝд»Јдәәзұ»пјҢжӣҙеӨҡзҡ„жҳҜдәәзұ»д№ҳд»ҘAIдёӨиҖ…д№Ӣй—ҙе…ұз”ҹе…ұиҚЈзҡ„еҸ‘еұ•зҠ¶жҖҒгҖӮ

科еӨ§и®ҜйЈһз ”з©¶йҷўеүҜйҷўй•ҝжқҺй‘«иЎЁзӨәпјҢ第дёҖж–№йқўжҳҜдәәжңәзҡ„е…ұз”ҹпјҢ第дәҢеқ—зҡ„е…ұз”ҹе®һйҷ…дёҠжҳҜжҠҖжңҜдҫӣеә”ж–№е’ҢеңәжҷҜеә”з”Ёж–№д№Ӣй—ҙзҡ„е…ұз”ҹгҖӮд»ҺиһҚеҗҲиөӢиғҪеҲ°еӨҡз»ҙеҚҮзә§пјҢдәәе·ҘжҷәиғҪеёҰжқҘзҡ„ж”№еҸҳжӯЈеңЁз”ұвҖңзӮ№вҖқеҗ‘вҖңйқўвҖқжү©еұ•пјҢжҲҗдёәз»ҸжөҺзӨҫдјҡж•ҙдҪ“и·ғеҚҮзҡ„вҖңеә•еә§вҖқгҖӮ

еҢ—дә¬ж—·и§Ҷ科жҠҖжңүйҷҗе…¬еҸёжҖ»иЈҒиөөеә·иЎЁзӨәпјҢд»–зҡ„е…ій”®иҜҚжҳҜвҖңеҚҮз»ҙвҖқпјҢеӨҡдёӘз»ҙеәҰзҡ„еҚҮзә§гҖӮе®ғиғҪеӨҹдҝғдҪҝдјҒдёҡжӣҙеҘҪд»Һж•ҲиғҪж•ҲзҺҮдёҠжҸҗй«ҳгҖӮ

еҝ«жүӢй«ҳзә§еүҜжҖ»иЈҒзӣ–еқӨиЎЁзӨәпјҢе…ій”®иҜҚвҖңзӘҒз ҙвҖқгҖӮж•ҙдёӘAIзҺ°еңЁеҜ№дәәзұ»зӨҫдјҡзҡ„ж”№еҸҳеә”иҜҘиҜҙеҸӘеңЁиө·зӮ№пјҢдјҙйҡҸзқҖAIжҠҖжңҜзӘҒз ҙе’ҢжҲ‘们еңЁеә”з”ЁйҮҢзҡ„ж·ұе…ҘпјҢжңӘжқҘж•ҙдёӘAIйўҶеҹҹе…¶е®һдә’зӣёеҚҸеҗҢзҡ„зӘҒз ҙпјҢд№ҹдјҡдә§з”ҹжӣҙеӨ§зҡ„д»·еҖјгҖӮеӨҡдҪҚ专家表зӨәпјҢеҪ“дәәе·ҘжҷәиғҪдёҚеҶҚд»…д»…жҳҜжҠҖжңҜе·Ҙе…·пјҢиҖҢжҳҜдёҺдәәзұ»зӨҫдјҡгҖҒж–ҮеҢ–гҖҒдјҰзҗҶж·ұеәҰдәӨз»ҮпјҢе®ғеёҰжқҘзҡ„е°ҶдёҚд»…жҳҜж•ҲзҺҮжҸҗеҚҮпјҢжӣҙжҳҜз”ҹжҙ»ж–№ејҸзҡ„ж №жң¬ж”№еҸҳгҖӮ

еҢ—дә¬йҖҡз”Ёдәәе·ҘжҷәиғҪз ”з©¶йҷўеүҜзҗҶдәӢй•ҝгҖҒеёёеҠЎеүҜйҷўй•ҝи‘Јд№җиЎЁзӨәпјҢдәәе·ҘжҷәиғҪе®ғиҰҒжһ„е»әдёҖдёӘвҖңеӨ§и„‘вҖқпјҢе°ұжҳҜйҖҡжҷәйҖҡз”ЁгҖӮеҸҰдёҖдёӘиҰҒж ‘з«Ӣд»·еҖји§ӮпјҢе°ұжҳҜвҖңдёҖйў—еҝғвҖқпјҢеҘ№еҶҷдәҶвҖңйҖҡжҷә·з«ӢеҝғвҖқгҖӮ

дёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҷўеЈ«гҖҒд№Ӣжұҹе®һйӘҢе®Өдё»д»»зҺӢеқҡиЎЁзӨәпјҢе…ій”®иҜҚжҳҜвҖңе№ёзҰҸвҖқпјҢжңүйӮЈд№ҲеҘҪзҡ„жҠҖжңҜпјҢжңӘжқҘеҸҜд»Ҙз»ҷдәәзұ»еёҰжқҘйӮЈд№ҲеӨҡзҡ„еҸҳеҢ–гҖӮе°ұеғҸеҪ“е№ҙжүҖжңүзҡ„дәӨйҖҡе·Ҙе…·еёҰжқҘзҡ„дёҖж ·пјҢдҪҝеҫ—жҲ‘们иғҪзңӢеҲ°дё–з•Ңзҡ„и§’и§’иҗҪиҗҪгҖӮ