еӨ®и§ҶзҪ‘ж¶ҲжҒҜпјҡжңқй—®еҒҘеә·пјҢе…іжіЁеҒҘеә·з”ҹжҙ»гҖӮ9жңҲ23ж—ҘиҝҺжқҘ вҖңз§ӢеҲҶвҖқ иҠӮж°”гҖӮдҝ—иҜқиҜҙ вҖңзҷҪйңІз§ӢеҲҶеӨңпјҢдёҖеӨңеҶ·дёҖеӨңвҖқпјҢйқўеҜ№еӯЈиҠӮеҸҳжҚўпјҢжҲ‘们иҜҘеҰӮдҪ•еҒҡеҘҪеҒҘеә·йҳІжҠӨе‘ўпјҹ

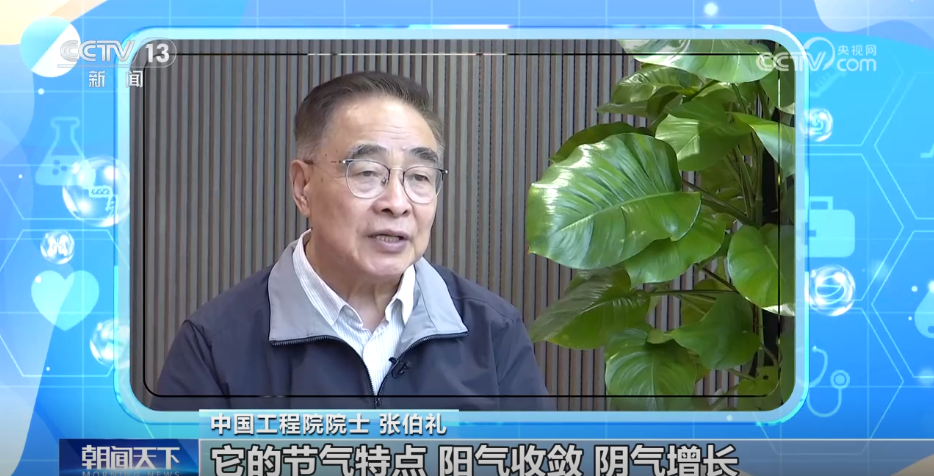

дёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҷўеЈ« еј дјҜзӨјпјҡз§ӢеҲҶд»ҘеҗҺпјҢеӨ©ж°”дёҖеӨ©жҜ”дёҖеӨ©еҮүпјҢж°”жё©жҳҺжҳҫйҷҚдҪҺпјҢз§ӢеҲҶиҠӮж°”зү№зӮ№жҳҜйҳіж°”收ж•ӣгҖҒйҳҙж°”еўһй•ҝпјҢ并且иҝҷдёӘиҠӮж°”зҡ„зү№зӮ№пјҢдёҖжҳҜж°”жё©йҖҗжёҗйҷҚдҪҺпјҢдәҢжҳҜеӨ©ж°”е№ІзҮҘгҖӮдёҖдёӘеҜ’гҖҒдёҖдёӘзҮҘжҳҜз§ӢеӯЈзҡ„дё»иҰҒзҡ„зү№зӮ№гҖӮеӣ дёәеӨ©ж°”еҜ’еҶ·пјҢиЎҖ管收缩пјҢе®№жҳ“йҖ жҲҗиЎҖеҺӢеўһй«ҳпјӣеӨ©ж°”е№ІзҮҘпјҢйӣЁж°ҙе°‘дәҶпјҢжүҖд»ҘиЎҖж¶Іе®№жҳ“й»ҸзЁ гҖӮиҝҷдёӨз§Қжғ…еҶөеҠ еңЁдёҖиө·пјҢеҝғи„‘иЎҖз®Ўз–ҫз—…жҳҜй«ҳеҸ‘зҡ„еӯЈиҠӮпјҢжүҖд»ҘеҜ№еҝғи„‘иЎҖз®Ўз–ҫз—…жӮЈиҖ…жқҘиҜҙпјҢз§ӢеӯЈзү№еҲ«жҳҜеӨ©еҲҡеҲҡиҪ¬еҶ·зҡ„ж—¶еҖҷдёҖе®ҡиҰҒеӨҡеӨҡжіЁж„ҸгҖӮ

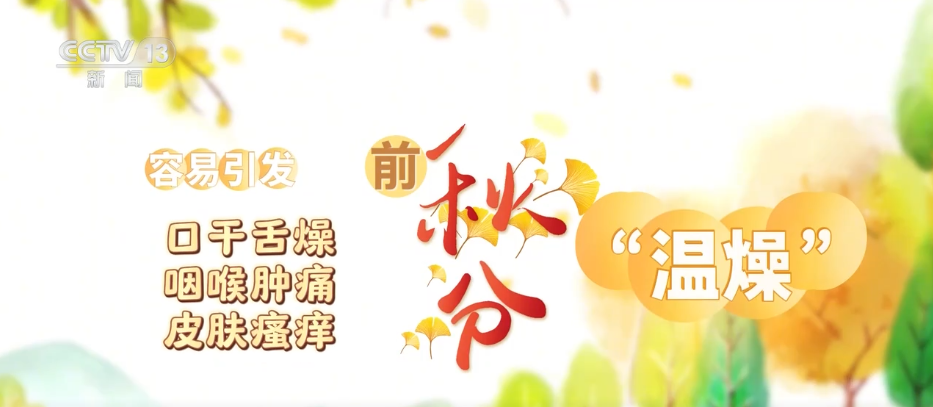

з§ӢеҲҶжҳҜвҖңз§ӢзҮҘвҖқзҡ„е…ій”®йҳ¶ж®өпјҢдҪҶз§ӢеҲҶеүҚеҗҺзҡ„вҖңзҮҘвҖқжңүжҳҺжҳҫеҢәеҲ«пјҡз§ӢеҲҶеүҚеӣ дёәд»Қж®Ӣз•ҷеӨҸеӯЈзҡ„дҪҷзғӯпјҢз©әж°”е№ІзҮҘдё”жё©еәҰеҒҸй«ҳпјҢиҝҷдёӘж—¶еҖҷз§°дёәвҖңжё©зҮҘвҖқпјҢе®№жҳ“еј•еҸ‘еҸЈе№ІиҲҢзҮҘгҖҒе’Ҫе–үиӮҝз—ӣгҖҒзҡ®иӮӨзҳҷз—’зӯүз—ҮзҠ¶гҖӮз§ӢеҲҶеҗҺеҶ·з©әж°”еўһеӨҡпјҢж°”жё©дёӢйҷҚпјҢвҖңзҮҘвҖқдёҺвҖңеҜ’вҖқз»“еҗҲеҪўжҲҗвҖңеҮүзҮҘвҖқпјҢйҷӨдәҶе№Іе’ігҖҒзҡ®иӮӨе№ІиЈӮзӯүе№ІзҮҘз—ҮзҠ¶пјҢиҝҳеҸҜиғҪдјҙйҡҸжҖ•еҶ·гҖҒйј»еЎһгҖҒжөҒ清涕зӯүзұ»дјјвҖңйЈҺеҜ’ж„ҹеҶ’вҖқзҡ„иЎЁзҺ°пјҢе°Өе…¶еҢ—ж–№ең°еҢәеӣ йҷҚж°ҙе°‘гҖҒйЈҺеҠӣеӨ§пјҢвҖңеҮүзҮҘвҖқ жӣҙдёәжҳҺжҳҫгҖӮ

дёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҷўеЈ« еј дјҜзӨјпјҡж°‘й—ҙжңүжҳҘжҚӮз§ӢеҶ»зҡ„иҜҙжі•пјҢдҪҶжҳҜз§ӢеҶ»иҰҒжҺҢжҸЎеәҰпјҢдёҚиғҪиҝҮеәҰгҖӮеҰӮжһңиҜҙеӨ©ж°”жҜ”иҫғеҮүдәҶпјҢдҫӢеҰӮдҪҺдәҺ18ж‘„ж°ҸеәҰпјҢеӨ©ж°”еҮүдәҶпјҢиҝҳиҰҒйҖӮеҪ“еўһеҠ иЎЈзү©гҖӮзҷҫз—…д»ҺеҜ’з”ҹпјҢиҖҢйҳіж°”еңЁи¶іеңЁдёӢпјҢжүҖд»Ҙзү№еҲ«жҳҜи„ҡиёқпјҢиҝҳжңүиҶқе…іиҠӮгҖҒи…°иҝҷдәӣйғЁдҪҚиҰҒзү№еҲ«жіЁж„ҸгҖӮз§ӢеӨ©еҫҖеҫҖиҰҒжіЁж„ҸиЎҘе……ж°ҙеҲҶпјҢд№ҹеҸҜд»Ҙе–қдёҖзӮ№з§ӢжўЁеҠ еҶ°зі–з…®ж°ҙжҲ–иҖ…еҠ йҷҲзҡ®пјҢеҠ зӮ№еҶ°зі–пјҢеҠ зӮ№иңӮиңңпјҢиҝҷйғҪжҳҜеҸҜд»ҘйҳІжӯўз§ӢзҮҘгҖӮ