央视网消息:在江苏苏州有一座“中国声谷”,在这里,声音不仅仅在传递信息,更成为科技创新的新引擎。

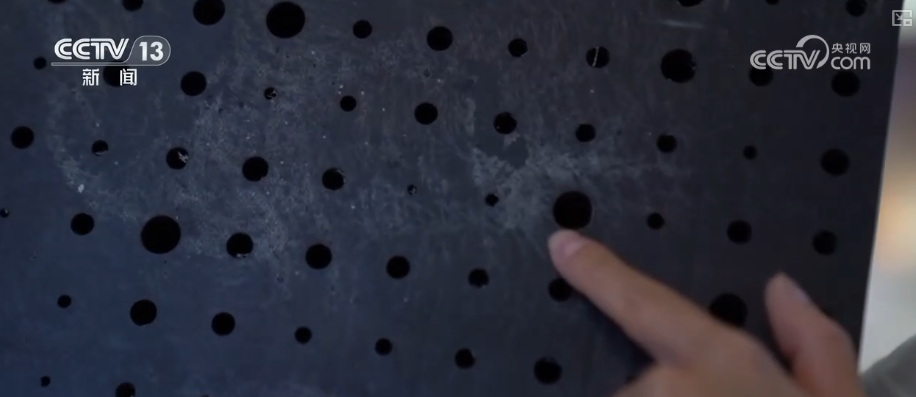

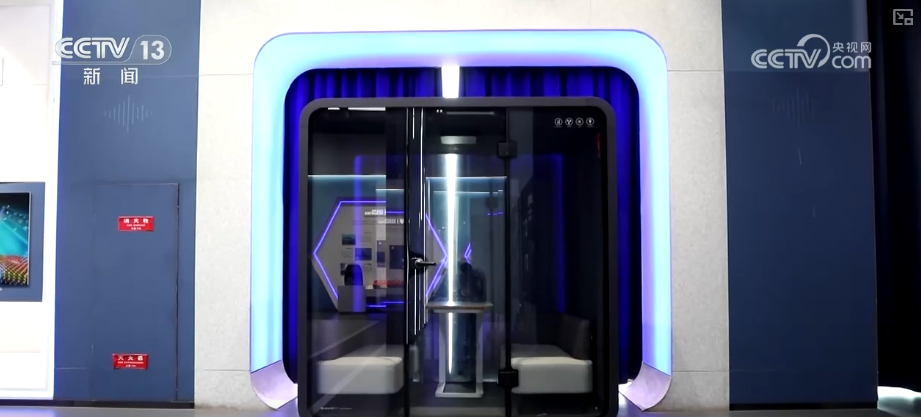

走进位于苏州常熟的中国声谷,记者在这里发现了“掌控”声音的奥秘。这是在模拟一个噪声环境,现在放上市面上常见的吸音棉,噪声有所降低但效果不明显。再用声谷最新研发的一款降噪材料,瞬间就安静了。它能够静音的奥秘就在于表面像蜂窝煤一样的结构,声音进入这些腔体后会产生共振,从而降低它的能量实现静音的效果。这样的超构吸音材料可以做成“静音舱”,用作会议室等场景。而在声谷里,记者还发现了一个更神奇的舱室。

现在这里非常吵,模拟的是卡车驾驶室环境,只需按下降噪按钮,很快就安静了。然而这里不是用吸音、隔音材料,而是通过主动降噪的方式,释放一种和噪音相位相反、频率相同的声波,从而起到降噪效果。

有了新材料、新技术的加持,声音不再是虚无缥缈的状态,变得更加可控,还更加可感可知。这款设备叫作“声学相机”,能给声音“拍照片”,它可以识别出人类听不见的超声波等低频声源,并且把它变成图像,精准定位出来。越来越多像这样的声学智能终端正走出声谷,走进普通百姓的生产生活中。在这个广场上记者看到,同时有多个广场舞队在跳舞,但还能做到各跳各的互不影响。这背后到底有什么奥秘?

大家跳广场舞的音乐就来自这个音响,但走到它侧面的位置感受到声音立马小了很多。这其实是一个定向音响,只在它前面有限的空间内可以清楚听到声音,最大限度减少对周围环境的影响。

目前,在这片13平方公里的声学创新区,当地正携手南京大学等多所高校、科研院所,打造以声学技术为引领的产业创新集群。超150个声学产创项目在这里聚集,声学技术和多领域学科交叉融合,为汽车制造、医疗器械、海洋通讯等高端产业赋能,让越来越多的应用场景加速落地。声学技术助力噪声污染治理 让城市更宁静

声谷孕育出的一项项新技术新产品,正不断拓宽着人们对声音的认识和应用。当地依托声谷的技术优势,正在探索噪声污染治理的新路径,还入选了国家“城市噪声地图应用”试点城市。

一辆白色轿车在通过禁止鸣笛路段时按响了汽车喇叭,这一声持续时间只有1秒的鸣笛声就被上方的声音探测装备精准识别捕捉到了。这是常熟“噪声地图”平台2025年新上线的鸣笛抓拍功能,它不仅能自动排除刹车、胎噪等环境干扰,还利用声学相机等设备,实时抓拍形成音视频,准确率高达98%。

靠着这项突破,常熟建成了全国首个主城区“噪声地图”。在前端,自动设备24小时在线监测;在后端,数据库里汇集学习了上百种声音数据。如今,无论是施工扰民还是飙车炸街,这些噪声污染都会被系统捕捉到。一旦超标,就会触发相应的预警机制,实现对城市噪声的“精准狙击”。

依托这样的“噪声地图”,常熟正在探索噪声敏感建筑集中区域划定、噪声污染联动管控机制建设,打造一批噪声污染治理示范典型和标杆企业,加快“宁静城市”建设。聚链成群 助推声学新技术加速转化

声学技术成果惠及城市各个角落的背后,和声谷的加速建设密不可分。围绕新技术从实验室到市场的全过程,声谷已经形成从小试、中试到产业化验证的完备创新链,为新技术新产品转化落地提供加速助力。

在声谷的这家静音环保建筑材料生产企业,这些形态各异的新型板材虽然外表看起来不起眼,但内部却另有乾坤。工作人员介绍,这样的环保材料目前已经应用到了越来越多的写字楼、住宅,也给企业带来每年上亿元的销售额。

而这样一款产品从研发实验到最终上市,中间要经历复杂的测试检验。正是看中了声谷完备的配套服务,企业才最终选择落户这里。企业所说的检测服务就在相隔5分钟车程的创新加速中心。在这里,由政府出资建设的苏州市声学检验检测中心,是目前国内功能最全的声学专业检测平台之一,重点服务声谷及周边的创新企业。

按照研发、孵化、成果转化的全生命周期,声谷已经探索出了一条产业创新链条,并形成了11个产学研合作平台,推动声通信产业集群入选江苏省中小企业特色产业集群。为了支持声谷更好发展,当地还出台专门的财政扶持政策,并设立总规模10亿元的投资基金,按照企业发展不同阶段分类施策,推动科技创新资源共建、成果共用、利益共享。

2025年上半年,声谷产值突破135亿元,同比增长34.4%。未来,当地还将依托声谷,加快推动战略性、关键性重大科技成果转化,打造千亿级声学产业创新集群。在声谷,从吸音材料到声学相机,从定向音响到噪声地图,这些“控声”发明是我们观察上半年中国产业经济的微观切片。当声学技术赋能更多领域,当声音成为了千亿产业,我们看到了在这片创新的沃土之上,正在让越来越多的细微突破成长成发展的新动能。