油画家гҖҒзҫҺжңҜж•ҷиӮІе®¶гҖҒдёӯеӣҪзҫҺжңҜеӯҰйҷўеҺҹйҷўй•ҝгҖҒвҖңдёӯеӣҪж–ҮиҒ”з»Ҳиә«жҲҗе°ұеҘ–вҖқиҺ·еҫ—иҖ…иӮ–еі°

2025е№ҙ7жңҲ8ж—ҘжҷҡпјҢдёӯеӣҪзҫҺжңҜеӯҰйҷўеҸ‘еёғи®Је‘Ҡпјҡдјҳз§Җзҡ„дёӯеӣҪе…ұдә§е…ҡе…ҡе‘ҳгҖҒи‘—еҗҚ油画家гҖҒзҫҺжңҜж•ҷиӮІе®¶гҖҒдёӯеӣҪзҫҺжңҜеӯҰйҷўеҺҹйҷўй•ҝгҖҒвҖңдёӯеӣҪж–ҮиҒ”з»Ҳиә«жҲҗе°ұеҘ–вҖқиҺ·еҫ—иҖ…гҖҒзҰ»дј‘е№ІйғЁиӮ–еі°ж•ҷжҺҲпјҢеӣ з—…еҢ»жІ»ж— ж•ҲпјҢдәҺ2025е№ҙ7жңҲ8ж—Ҙ14ж—¶30еҲҶеңЁжөҷжұҹеӨ§еӯҰйҷ„еұһ第дёҖеҢ»йҷўеҺ»дё–пјҢдә«е№ҙ93еІҒгҖӮиӮ–еі°е…Ҳз”ҹиҮӘ1960е№ҙиө·пјҢй•ҝжңҹеңЁдёӯеӣҪзҫҺжңҜеӯҰйҷўд»»ж•ҷгҖӮжӣҫд»»дёӯеӣҪзҫҺжңҜ家еҚҸдјҡеүҜдё»еёӯгҖҒжөҷжұҹзңҒзҫҺеҚҸдё»еёӯгҖҒе…ЁеӣҪж”ҝеҚҸ委е‘ҳпјҢжҳҜе…ҡзҡ„еҚҒдёүеӨ§д»ЈиЎЁгҖӮ1983е№ҙиҮі1996е№ҙпјҢжӢ…д»»дёӯеӣҪзҫҺжңҜеӯҰйҷўз¬¬еҚҒд»»йҷўй•ҝгҖӮеңЁж”№йқ©ејҖж”ҫзҡ„еӨ§жҪ®дёӯпјҢд»–йқ©ж•…йјҺж–°пјҢе…ӢеӢӨе…ӢдҝӯпјҢеӢҮдәҺејҖжӢ“пјҢжһҒеӨ§ең°жҺЁиҝӣдәҶеӯҰйҷўзҡ„еҸ‘еұ•пјҢдёәдёӯеӣҪзҫҺжңҜж•ҷиӮІдәӢдёҡеҒҡеҮәдәҶеҺҶеҸІжҖ§иҙЎзҢ®гҖӮ

иӮ–еі°пјҲ1932-2025пјүеҮәз”ҹдәҺжұҹиӢҸжұҹйғҪпјҢ12еІҒеҠ е…Ҙж–°еӣӣеҶӣжҠ—ж—Ҙж–ҮиүәеӣўдҪ“вҖңж–°е®үж—…иЎҢеӣўвҖқпјҢд»ҺжӯӨд»Ҙ画笔дёәжӯҰеҷЁжҠ•иә«йқ©е‘ҪгҖӮиҝҷж®өз»ҸеҺҶеҘ е®ҡдәҶд»–д»Ҙйқ©е‘ҪзҺ°е®һдё»д№үдёҺдәәж–Үжё©жғ…зӣёиһҚеҗҲзҡ„ж ёеҝғеҲӣдҪңзҗҶеҝөгҖӮ1950е№ҙпјҢиӮ–еі°иҝӣе…ҘеӣҪз«ӢиүәжңҜ专科еӯҰж ЎпјҲзҺ°дёӯеӣҪзҫҺжңҜеӯҰйҷўпјүжұӮеӯҰпјҢеҫ—еҲ°жһ—йЈҺзң гҖҒй»„е®ҫиҷ№гҖҒеҲҳејҖжё гҖҒжұҹдё°зӯүеҗҚеёҲдәІзӮҷпјҢ并дёҺжһ—еІ—гҖҒе…ЁеұұзҹігҖҒйӮөеӨ§з®ҙгҖҒй’ұз»ҚжӯҰгҖҒе‘ЁжӯЈгҖҒйҪҗзү§дёңзӯүдәәеҗҢиөҙиӢҸиҒ”з•ҷеӯҰгҖӮ

1960е№ҙпјҢиӮ–еі°еҲӣдҪңгҖҠиҫһжұҹеҚ—гҖӢ

дҪңдёәж–°дёӯеӣҪжҲҗз«ӢеҗҺе…¬жҙҫз•ҷиӢҸеӯҰд№ жІ№з”»зҡ„еӯҰз”ҹд№ӢдёҖпјҢиӮ–еі°еңЁеҲ—е®ҫзҫҺжңҜеӯҰйҷўеҫ—еҲ°дәҶдёҘи°ЁиҖҢзі»з»ҹзҡ„з»ҳз”»и®ӯз»ғгҖӮеҲ—е®ҫзҫҺжңҜеӯҰйҷўе°Ҷдҝ„зҪ—ж–Ҝж°‘ж—ҸеҺҶеҸІдёҺзӨҫдјҡзҺ°е®һжіЁе…Ҙж•ҷеӯҰзҡ„дј з»ҹпјҢд№ҹдҝғдҪҝиӮ–еі°ејҖе§ӢжҖқиҖғиүәжңҜзҡ„дёӘжҖ§дёҺж°‘ж—ҸзІҫзҘһзҡ„й—®йўҳгҖӮеңЁеҜјеёҲзҡ„йј“еҠұдёӢпјҢд»–е®ҢжҲҗдәҶжҸҸеҶҷдёӯеӣҪжҲҳдәүйўҳжқҗгҖҒдҪ“зҺ°дёӯеӣҪж°ҙеўЁз”»йҹөе‘ізҡ„жҜ•дёҡдҪңе“ҒгҖҠиҫһжұҹеҚ—гҖӢпјҢиҝҲеҮәдәҶжҺўзҙўжІ№з”»ж°‘ж—ҸеҢ–зҡ„еқҡе®ҡжӯҘдјҗгҖӮ

1977е№ҙпјҢиӮ–еі°еңЁе»¶е®үйҘӯеә—дҪңз”»

еҪ’еӣҪеҗҺпјҢиӮ–еі°дёҚд»…е…Ёжғ…жҠ•е…Ҙж•ҷеӯҰе·ҘдҪңпјҢиҝҳд»ҘзЈ…зӨҙзҡ„жҝҖжғ…е®ҢжҲҗдәҶеӨ§йҮҸеҶҷз”ҹе’ҢеҲӣдҪң гҖӮ

1959е№ҙпјҢиӮ–еі°дёҺе®Ӣйҹ§з»“дёәдјүдҝӘгҖӮ他们еҗҢдёәжҲҳдәүзҡ„дәІеҺҶиҖ…пјҢеңЁвҖңзЎқзғҹдёӢзҡ„еӯҰж ЎвҖқеӯҰеҲ°зҡ„жңҖе®қиҙөдёңиҘҝпјҢе°ұжҳҜиүәжңҜдёәдәәж°‘еӨ§дј—жңҚеҠЎзҡ„и§ӮеҝөгҖӮж—©е№ҙзҡ„жҲҳж–—е’ҢеӯҰд№ з»ҸеҺҶйҖ е°ұдәҶ他们зҡ„дәәз”ҹи§Ӯе’ҢиүәжңҜи§ӮгҖӮз”ЁиҮӘе·ұзҡ„画笔еұ•зҺ°дёӯеӣҪйқ©е‘ҪжҲҳдәүеҸҜжӯҢеҸҜжіЈгҖҒжіўжҫңеЈ®йҳ”зҡ„еҺҶеҸІз”»еҚ·пјҢдёҚд»…жҳҜ他们少е№ҙж—¶д»Јйқ©е‘Ҫи¶іиҝ№зҡ„еҪўиұЎи®°иҪҪпјҢд№ҹжҳҜ他们иүәжңҜжҝҖжғ…зҡ„з”ұиЎ·еұ•зҺ°гҖӮ

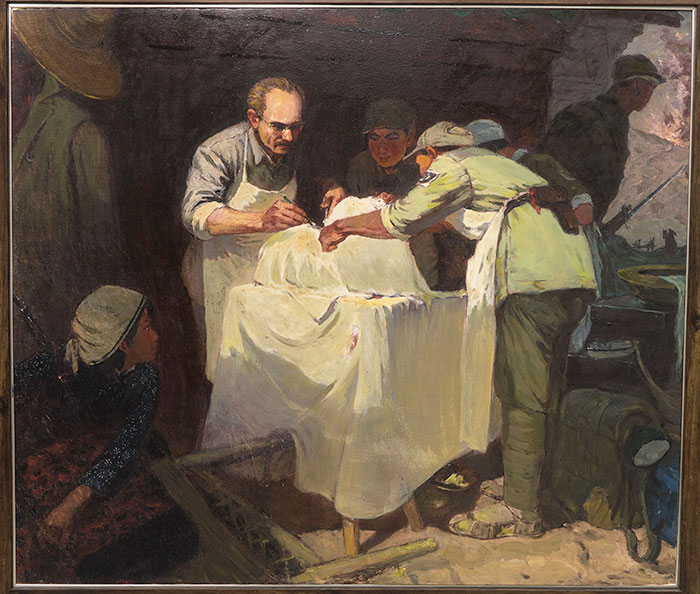

гҖҠжӢӮжҷ“гҖӢпјҢ350x180cmпјҢеёғйқўжІ№з”»пјҢ1979е№ҙпјҢ收и—ҸдәҺдёӯеӣҪзҫҺжңҜйҰҶпјҢиӮ–еі°гҖҒе®Ӣйҹ§

иӮ–еі°дёҺеҰ»еӯҗе®Ӣйҹ§еҗҲдҪңзҡ„гҖҠжӢӮжҷ“гҖӢзӯүдҪңе“ҒпјҢйҒҝејҖжҲҳдәүз¬ҰеҸ·зҡ„зӣҙзҷҪжёІжҹ“пјҢиҒҡз„ҰжҲҳеЈ«йңІе®ҝгҖҒеҶӣж°‘зӣёжӢҘзҡ„з»ҶиҠӮпјҢд»ҘвҖңжӯҰжҲҸж–Үжү“вҖқжүӢжі•дј йҖ’дәәжҖ§е…үиҫүпјӣгҖҠзҷҪжұӮжҒ©гҖӢжӣҙжҳҜжӣҫй•ҝж—¶й—ҙиў«йҖүдёәдәәж•ҷзүҲиҜӯж–Үж•ҷжқҗдёӯгҖҠзәӘеҝөзҷҪжұӮжҒ©гҖӢзҡ„жҸ’еӣҫпјҢеҪұе“ҚдёҠдәҝеӣҪдәәгҖӮиҝҷдәӣдҪңе“Ғз®Җз»ғиҖҢжіЁйҮҚз»ҶиҠӮпјҢжҠ’жғ…иҖҢи®ІжұӮеҶ…и•ҙпјҢе®ғ们ж‘Ҷи„ұдәҶеҚ•зәҜзҡ„еҸҷдәӢпјҢеЁҙзҶҹиҝҗз”ЁзқҖиҷҡе®һз»“еҗҲзҡ„иүәжңҜжүӢжі•гҖӮ

гҖҠзҷҪжұӮжҒ©гҖӢпјҢ134x156 еёғйқўжІ№з”»пјҢ1974е№ҙпјҢиӮ–еі°гҖҒе®Ӣйҹ§

еңЁзҒ«зғӯзҡ„зӨҫдјҡе»әи®ҫе№ҙд»ЈпјҢиӮ–еі°е…Ҳз”ҹеёҰйўҶеӯҰз”ҹж·ұе…Ҙз”ҹжҙ»пјҢ用画笔表зҺ°зҫҺеҘҪжІіеұұпјҢйӮЈдәӣ笔法иҮӘз”ұгҖҒиүІеҪ©жҳҺдә®е№¶жһҒеҜҢиҜ—ж„Ҹзҡ„йЈҺжҷҜз”»еұ•зҺ°зқҖе…¶зҺҮзӣҙгҖҒеӨ§иғҶпјҢдёҚжӢҳз»ҶиҠӮзҡ„жҖ§ж јгҖӮ

еңЁеҠһеӯҰе®һи·өдёӯпјҢиӮ–еі°д»ҘејҖж”ҫеҢ…е®№зҡ„иғёиҘҹжҺЁеҠЁе…Ёж–№дҪҚеҲӣж–°гҖӮд»–зҺҮе…ҲеңЁе·ҙй»ҺеӣҪйҷ…иүәжңҜеҹҺи®ҫз«Ӣе·ҘдҪңе®ӨпјҢдёәдёӯеӣҪиүәжңҜ家жү“ејҖеӣҪйҷ…и§ҶйҮҺпјӣеј•иҝӣдёҮжӣјеЈҒжҢӮз ”з©¶жүҖе’Ңиөөж— жһҒи®Ід№ зҸӯпјҢд»ҘеҪ“д»ЈиүәжңҜе®һйӘҢжҝҖжҙ»дј з»ҹпјӣеҲӣз«ӢдёӯеӣҪзҫҺйҷўеҮәзүҲзӨҫе’ҢгҖҠзҫҺжңҜжҠҘгҖӢпјҢжһ„е»әеӯҰжңҜдј ж’ӯдҪ“зі»вҖҰвҖҰиҝҷдәӣдёҫжҺӘжҺЁеҠЁдёӯеӣҪзҫҺжңҜеӯҰйҷўеҪўжҲҗдәҶ"дёӯеӣҪзІҫзҘһдёҺе…Ёзҗғи§ҶйҮҺ"дәӨиһҚзҡ„еӯҰжңҜж°ӣеӣҙпјҢдҪҝдёӯеӣҪзҫҺжңҜеӯҰйҷўжҲҗдёәж–°ж—¶жңҹиүәжңҜеҲӣж–°зҡ„йҮҚиҰҒзӯ–жәҗең°гҖӮ

еңЁеӯҰ科е»әи®ҫж–№йқўпјҢиӮ–еі°д»Ҙе®һйӘҢзІҫзҘһжҺЁеҠЁж•ҷеӯҰж”№йқ©гҖӮд»–еңЁеӣҪз”»зі»ж”ҜжҢҒеҪ“д»Јж°ҙеўЁе®һйӘҢпјҢеңЁжІ№з”»зі»еҖЎеҜје…·иұЎиЎЁзҺ°жҺўзҙўпјҢдё“йЎ№жү¶жҢҒз»јеҗҲз»ҳз”»дёҺзҺҜиүәдё“дёҡе»әи®ҫпјҢжңҖз»ҲдҝғжҲҗиҝҷдәӣж–°е…ҙеӯҰ科зҡ„зӢ¬з«Ӣе»әеҲ¶гҖӮиҝҷз§Қйј“еҠұеӨҡе…ғеҸ‘еұ•зҡ„ж•ҷиӮІзҗҶеҝөпјҢжү“з ҙдәҶдј з»ҹзҫҺжңҜж•ҷиӮІзҡ„еҚ•дёҖжЁЎејҸпјҢдёәеҗҺжқҘдёӯеӣҪиүәжңҜж•ҷиӮІзҡ„еӯҰ科еӨҡе…ғеҢ–жҸҗдҫӣдәҶйҮҚиҰҒиҢғејҸгҖӮ

еӣһжңӣиӮ–еі°зҡ„жІ»ж ЎеҺҶзЁӢпјҢе®һеҲҷжҳҜдёӯеӣҪзҫҺжңҜж•ҷиӮІд»Һдј з»ҹиө°еҗ‘зҺ°д»Јзҡ„зј©еҪұвҖ”вҖ”д»–д»Ҙ"еӣҪзҫҺж——еёң"еҮқиҒҡзІҫзҘһпјҢд»Ҙ"ж—¶д»ЈжӢ…еҪ“"еј•йўҶеҸҳйқ©пјҢд»Ҙ"еҲӣж–°жҖқз»ҙ"ејҖжӢ“жңӘжқҘпјҢдёҚд»…дёәдёӯеӣҪзҫҺйҷўи§„еҲ’дәҶеҸ‘еұ•и“қеӣҫпјҢжӣҙдёәж•ҙдёӘдёӯеӣҪиүәжңҜж•ҷиӮІзҡ„зҺ°д»ЈеҢ–иҪ¬еһӢж ‘з«ӢдәҶж ҮжқҶгҖӮ

иӮ–еі°иүәжңҜйҰҶиҲӘжӢҚйёҹзһ°еӣҫ В©жқЁзӣӣ

иӮ–еі°иүәжңҜйҰҶ

иӮ–еі°иүәжңҜйҰҶејҖйҰҶеұ•зҺ°еңә

2025е№ҙ4жңҲ9ж—ҘпјҢ93еІҒзҡ„иӮ–еі°дәІдёҙиҘҝж№–з•”иӮ–еі°иүәжңҜйҰҶејҖйҰҶд»ӘејҸпјҢе®ҢжҲҗдәәз”ҹжңҖеҗҺдёҖж¬Ўе…¬е…ұдә®зӣёгҖӮ

еңЁејҖйҰҶзҺ°еңәпјҢиӮ–еі°жҜ«ж— дҝқз•ҷең°жҚҗиө дәҶд»–дёҺе®Ӣйҹ§е…ұеҗҢеҲӣдҪңзҡ„503件жҜ•з”ҹеҝғиЎҖд№ӢдҪңпјҢи·өиЎҢдәҶ他们вҖңиүәжңҜдёәж°‘вҖқзҡ„еҲқеҝғгҖӮпјҲеҸ°йҰЁйҒҘ/зј–иҫ‘пјҢеӣҫзүҮжәҗиҮӘзҪ‘з»ңпјү